论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202411784

研究背景

社会持续的电气化需要强大的电子设备,而随着这些产品尺寸不断缩小,有限空间内极大规模的数据处理产生了超过1000 W/cm²的热通量。沸腾传热能够非常快速地提取大量热量,是解决高热流密度电子设备散热问题的有效方案。传统沸腾技术面临根本性挑战:毛细力不足导致反重力工况液体补给失效。虽然在改善毛细作用方面已取得重大进展,但对于许多前沿应用所需的抗重力或长距离液体补充来说仍显不足。

研究内容

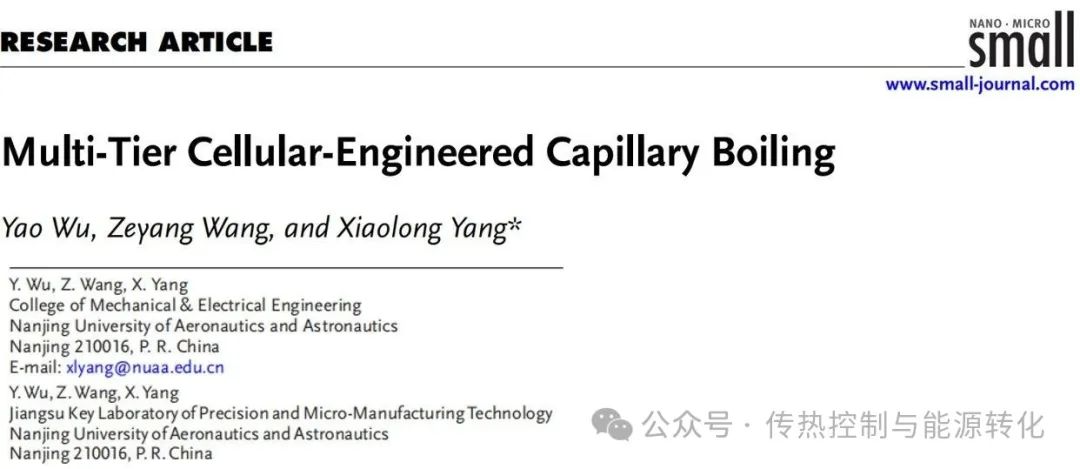

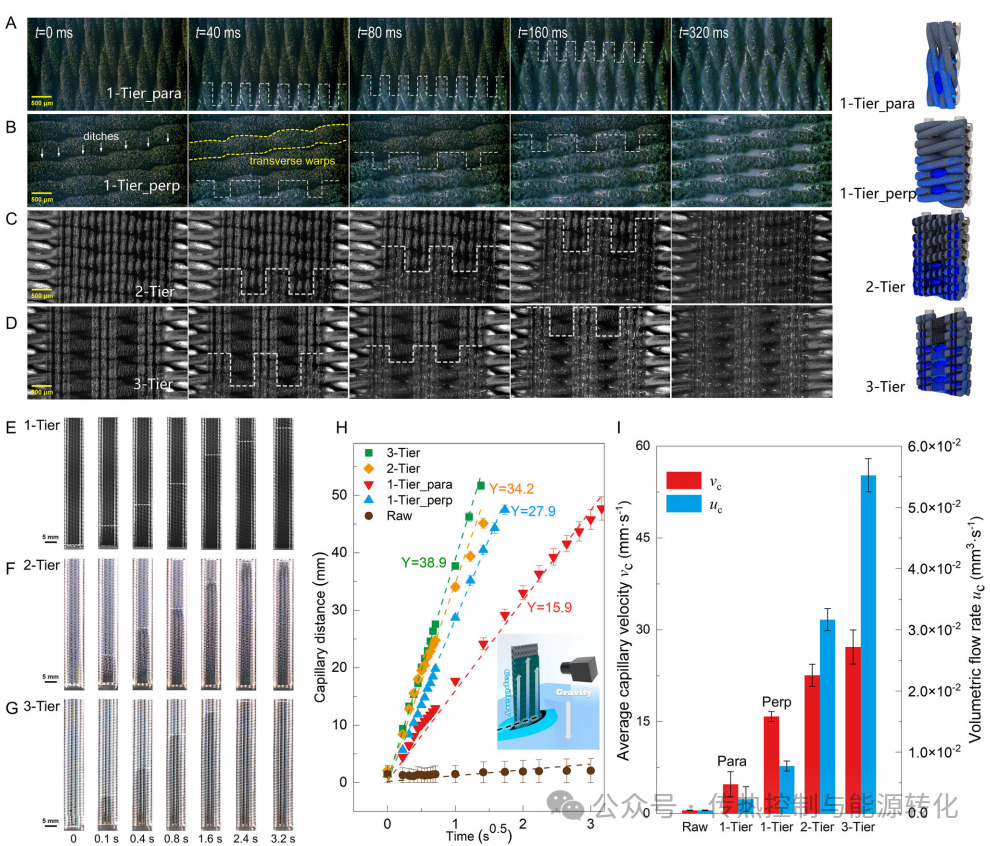

当前的人工结构在满足未来冷却需求方面存在局限性,但经过进化优化的自然界为通过多相毛细系统改善传热提供了灵感。Duoss等人通过提出细胞流体学,在模仿这种独特生物方面取得了一个里程碑式的成就。受植物根系和细胞流体系统的启发,南京航空航天大学的杨晓龙教授首创了一种用于增强毛细沸腾超快激光铣削多层级毛细结构,首次实现沸腾传热的抗重力性能突破。通过两种不同宽度的微通道规则分布在编织细胞基体上,其中主通道包含有序单元开放细胞,中间的次通道由微狭缝腔晶格组成。由于开放细胞和晶格构型,分级细胞结构导致了快速、快照式的液体填充行为,显著加速了液体毛细沸腾。此外,微通道中的开放细胞、狭缝和腔体为成核提供了密集的位点。这些通道的侧壁以及单元开放细胞内部有效地抑制了气泡的横向膨胀,同时确保了弯月面薄膜的牢固钉扎,以在超高CHF下实现持久蒸发。

图图1.增强沸腾传热的蜂窝结构设计示意图

图图1.增强沸腾传热的蜂窝结构设计示意图

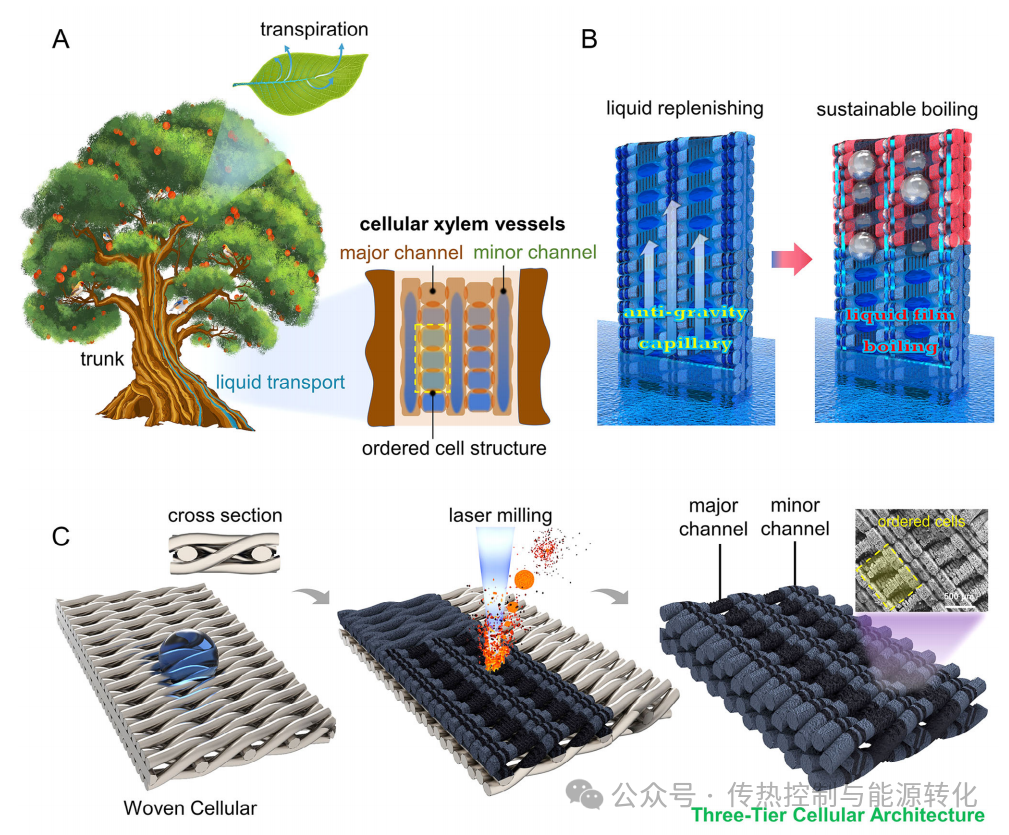

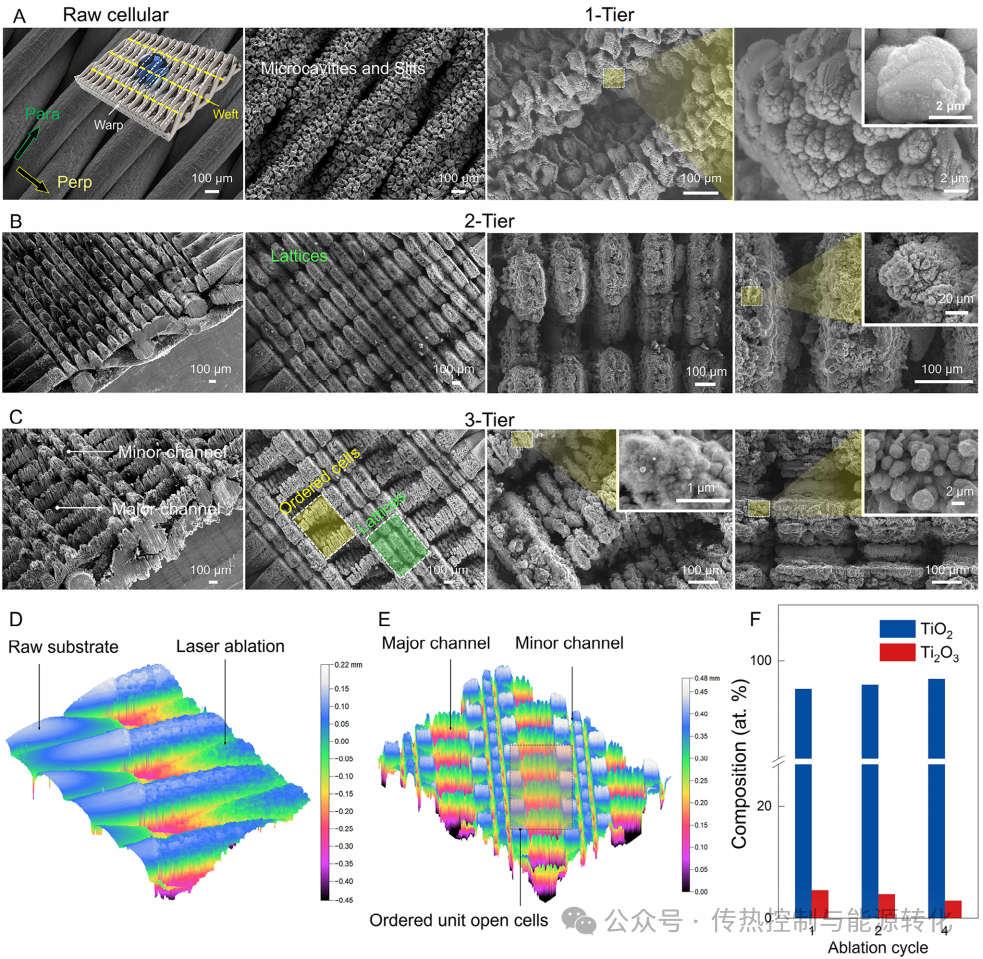

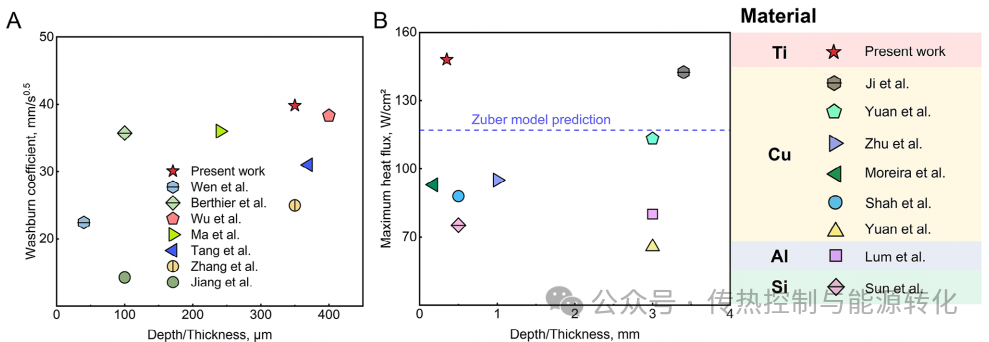

1. 仿生架构的革新设计

本研究在钛编织基体上构建双级微通道网络:600μm主通道底部刻蚀有序单元开放细胞,使得储液效率提升300%,100μm次通道内形成微狭缝腔晶格,这产生>5 kPa局部毛细压差,结合激光烧蚀生成的超亲水TiO₂微纳孔隙(接触角≈0°,成核位点密度>10⁵ sites/cm²)。这种"主-次-微纳"三级协同架构触发快照式液体填充效应,使50 mm垂直爬升的Washburn系数飙升至38.9 mm·s⁻⁰·⁵,较传统表面提升15倍,液体体积通量达6.2 mL/s·cm⁻²,并且是单级结构的6倍。

图2.结构形态与化学成分分析。SEM图像包括:A)原始细胞结构,B)双层结构,C)三层结构;三维剖面图展示:D)单层结构,E)三层结构,F)经不同激光烧蚀周期处理的原始细胞结构化学成分

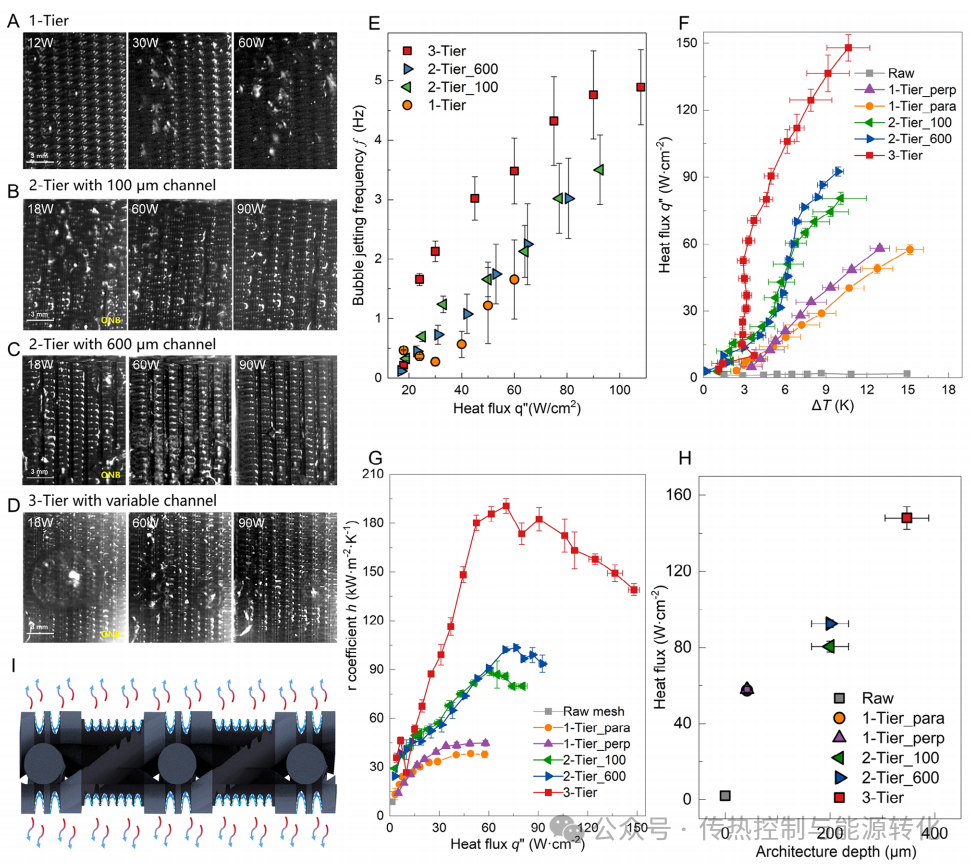

2. 突破性沸腾性能

在严格抗重力测试中,加热面高于液池15 mm,该多层结构创下四项纪录:

表1 传热极限性能突破

性能参数 | 数值 | 对比优势 |

最大热通量 | 148 W·cm⁻² | 超越Zuber理论极限23% |

传热系数 | 190 kW·m⁻²·K⁻¹ | 较原始钛网提升20倍 |

结构厚度 | 350 μm | 较同类薄化结构减薄50% |

工作稳定性 | >100小时(148 W/cm²) | 弯月面锚定零干涸失效 |

关键机制在于多级相变协同:主通道毫米级液膜持续蒸发,贡献了60%热通量,次通道通过毛细钉扎维持微米级弯月面薄膜蒸发,贡献了30%热通量,微纳孔隙则激发高频气泡成核(喷射频率120 Hz)。即便在10°极限倾角工况下,等效热导率仍保持5200 W/(m·K),这是铜的5.2倍,而90°弯曲仅导致性能下降10%-13%,颠覆了柔性散热器的效能极限。

图3. 下落液滴的动态润湿过程。延时成像展示了A)原始网状表面,B)单层蜂窝结构,C)双层蜂窝结构,D)三层蜂窝结构的动态润湿现象,E)不同润湿类型的示意图,F)不同表面液滴润湿距离随时间的变化关系,G)液滴润湿距离与时间平方根的关系曲线。

图4.毛细驱动垂直攀爬实验。延时显微图像展示了A、B)单层,C)双层,D)三层细胞结构的攀爬过程:毛细方向与(A)结构的褶皱平行,与(B)结构的褶皱垂直;E)单层,F)双层,G)三层细胞结构在垂直方向上的延时全局视角,H)不同样本中抗重力垂直毛细攀爬距离随时间平方根的变化关系,I)不同样本的平均垂直毛细攀爬速度及体积流速。

图5. 毛细驱动沸腾传热性能示意图。A)单层结构,B、C)双层结构,D)三层蜂窝结构的毛细沸腾状态快照:其中(B)和(C)所示通道宽度分别为100 μm和600 μm,E)不同样品在不同热通量下的气泡喷射频率,F)不同样品的热通量与过热度关系曲线,G)传热系数随热通量变化趋势,H)不同结构深度样品的热通量散点图,I)三层蜂窝结构液膜蒸发与沸腾原理示意图。实验采用垂直放置样品以测试反重力毛细驱动沸腾现象。

3. 制造与应用

激光一步加工使钛基体表面TiO₂覆盖率>90%,成本降低40%,密度4.5 g/cm³的轻量化特性完美适配航天需求。多分支通道设计支持同步多热点冷却,红外热像显示温差<2℃。该成果为3D堆叠芯片、空间反应堆及可穿戴生物散热提供了全新解决方案。

研究结论

本研究通过植物根系仿生学与激光微制造融合,攻克了毛细沸腾的抗重力难题。148 W·cm⁻²的超高热通量与190 kW/(m²·K)的传热系数刷新领域纪录,其350μm柔性架构更开辟了紧凑设备散热新路径。杨教授团队正推进铜基版本开发,目标将热通量提升至200 W/cm²,有望引领下一代电子散热革命。

图6. 本研究与先前文献的结果比较

来源:传热控制与能源转化

①凡本网注明"信息来源:热传商务网"的所有文章,版权均属于本网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。

②来源第三方的信息,本网发布的目的在于分享交流,不做商业用途,亦不保证或承诺内容真实性等。如有侵权,请及时联系本网删除。联系方式:7391142@qq.com

热传商务网-热传散热产品智能制造信息平台

热传商务网-热传散热产品智能制造信息平台